La nuova trappola sociale

La profezia di LinkedIn: un futuro di lavoratori solitari

Reid Hoffman, fondatore di LinkedIn, ha recentemente previsto che il tradizionale orario lavorativo dalle 9 alle 17 potrebbe diventare obsoleto entro il 2034 e che per quella data tutti saremo o dovremmo essere lavoratori autonomi. Per lui, e per molti altri profeti del neoliberismo digitale, questa non è una minaccia, ma un’opportunità: un mondo in cui ognuno diventa imprenditore di sé stesso, libero di scegliere i propri clienti e di plasmare la propria carriera senza vincoli.

Ma la realtà è ben diversa. Non stiamo andando verso un’era di libertà, ma verso una precarizzazione totale, dove i lavoratori non hanno più diritti né tutele, ma devono competere l’uno contro l’altro in un mercato sempre più saturo. Il personal branding diventa il requisito minimo per sopravvivere: chi non è visibile, non esiste.

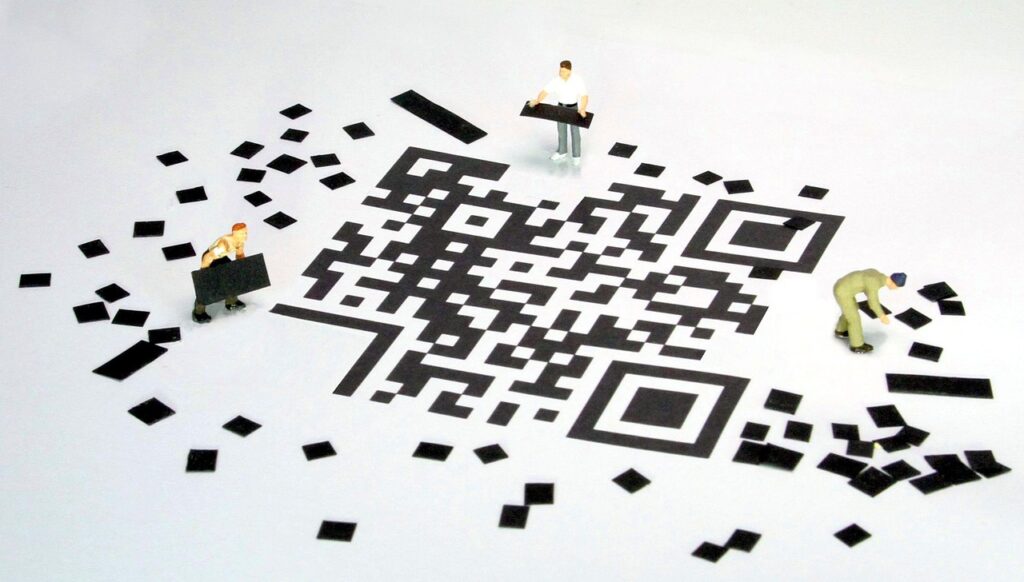

LinkedIn, social network nato come piattaforma professionale, è diventato il campo di battaglia perfetto per questa trasformazione. Tra post motivazionali e narrazioni di successi costruiti ad arte, il messaggio è chiaro: il valore di una persona si misura dalla sua capacità di promuoversi.

I fuffa-guru e la mercificazione dell’identità

A cavalcare questa tendenza sono i guru del personal branding, figure che si moltiplicano su ogni piattaforma, vendendo corsi, libri e strategie per costruire “la versione migliore di te stesso”. Ti insegnano come ottimizzare il tuo profilo, come postare contenuti virali, come fare networking aggressivo. Il tutto condito con la promessa che, se segui le loro regole, diventerai un punto di riferimento nel tuo settore.

Ma la realtà è che non c’è spazio per tutti. E soprattutto, in un mondo in cui chiunque cerca disperatamente di distinguersi, il risultato è una massa indistinta di professionisti che parlano con lo stesso linguaggio, postano gli stessi contenuti, inseguono gli stessi algoritmi.

La costruzione del personal brand diventa una prigione: se smetti di pubblicare, di aggiornare, di metterti in mostra, vieni dimenticato. Sei solo quanto la tua ultima interazione.

L’atomizzazione della società e la fine della solidarietà lavorativa

Il personal branding è l’ennesima espressione di una società sempre più individualista, dove la competizione ha sostituito la collaborazione. Se tutti devono essere unici e straordinari, nessuno è più veramente parte di una comunità.

Nel mondo del lavoro, questo ha effetti devastanti. Il concetto di carriera collettiva scompare: non esistono più aziende in cui crescere, sindacati che difendano i lavoratori, reti di supporto tra colleghi. Ognuno è solo nella propria lotta per la visibilità, nella speranza che qualcuno si accorga di lui prima che l’algoritmo lo oscuri.

Questa atomizzazione è funzionale al sistema: un lavoratore isolato è un lavoratore debole, incapace di negoziare, di rivendicare diritti, di costruire alternative. E mentre tutti investono tempo ed energia per emergere, chi controlla il mercato continua a dettare le regole.

Dalla flessibilità alla precarietà totale

Il mantra del personal branding è chiaro: “reinventati continuamente”. Se il mercato cambia, tu devi cambiare con lui, senza certezze, senza punti fissi, senza sicurezza. La flessibilità, presentata come un vantaggio, diventa precarietà cronica.

La gig economy ha portato questo modello all’estremo: lavoratori senza contratti stabili, senza garanzie, costretti a vendersi giorno per giorno. Freelance, creativi, consulenti, influencer: tutti dipendono da piattaforme che possono chiudere un profilo, cambiare un algoritmo o cancellare un mercato dall’oggi al domani.

Dietro il sogno del personal branding si nasconde una realtà spietata: non siamo più lavoratori, ma prodotti in esposizione, in perenne lotta per rimanere rilevanti.

L’isolamento commerciale: dalla solitudine forzata alla solitudine mercificata

Ecco il paradosso: mentre il personal branding ci spinge a essere iperconnessi, ci porta anche a una solitudine sempre più profonda. Per contrastarla, nasce un mercato parallelo: quello dei ritiri spirituali, delle fughe digitali, delle esperienze di disconnessione.

Oggi puoi pagare per trascorrere qualche giorno senza internet, per isolarti in una baita di lusso, per meditare in un monastero boutique. La solitudine, che un tempo era un’esperienza di crescita e introspezione, diventa un prodotto di nicchia per chi può permetterselo.

Questa mercificazione dell’isolamento è la dimostrazione perfetta della trappola in cui siamo finiti: prima ci viene imposta l’iperconnessione come necessità, poi ci viene venduta la fuga come soluzione. In entrambi i casi, siamo consumatori di un’esperienza che, in teoria, dovremmo vivere in modo naturale e gratuito.

Il mito tossico del solo-entrepreneur: se fallisci, è solo colpa tua

Uno degli inganni più efficaci del personal branding è la glorificazione del solo-entrepreneur, l’imprenditore solitario che si fa da sé, che non ha bisogno di datori di lavoro, colleghi o strutture di supporto. Una figura quasi eroica, venduta come l’unico modello possibile per il successo nel XXI secolo.

Libri, podcast, corsi online e “testimoni di successo” ci ripetono che chiunque può diventare un imprenditore di sé stesso: basta crederci, lavorare sodo, creare il proprio personal brand e il successo arriverà. Ma questa narrazione omette il dettaglio più importante: la maggior parte delle persone non ce la fa, non perché non sia abbastanza brava o determinata, ma perché il sistema è fatto per funzionare solo per pochi.

La retorica del solo-entrepreneur non lascia spazio a contesti e circostanze: se non riesci a emergere, è perché non ti sei impegnato abbastanza, perché non hai saputo venderti bene, perché sei tu il problema. Nessun riferimento alla concorrenza spietata, all’assenza di tutele, al fatto che il mercato non ha spazio per tutti. La colpa del fallimento è sempre individuale, mai strutturale.

Questo crea una mentalità tossica, in cui le persone si colpevolizzano per ogni insuccesso e finiscono per investire sempre più tempo, soldi ed energie nel migliorare il proprio “brand personale”, senza mai fermarsi a chiedersi perché il successo dovrebbe essere un’ossessione e perché il valore di una persona dovrebbe dipendere dalla sua capacità di vendersi.

La verità è che il mondo ha sempre funzionato grazie a comunità, reti di supporto, scambi e collaborazione. Il solo-entrepreneur non è un modello di libertà, ma un meccanismo di isolamento, che frammenta il lavoro e distrugge ogni forma di solidarietà. Un modo perfetto per spostare tutta la responsabilità sulle spalle del singolo, mentre chi controlla il mercato continua a dettare le regole del gioco.

Uscire dalla trappola: recuperare il senso della comunità e della solitudine autentica

La domanda da porsi è: c’è un’alternativa? Possiamo sfuggire a questa corsa senza fine per l’auto-promozione?

Forse sì, ma richiede un cambio radicale di prospettiva. Invece di costruire un personal brand, dovremmo riscoprire il valore della comunità: gruppi di supporto, collettivi, reti di professionisti che non competono ma collaborano.

Allo stesso tempo, dovremmo riappropriarci della solitudine vera, quella che non ha bisogno di essere monetizzata. Staccarsi dai social, disconnettersi senza il bisogno di giustificarlo, ritrovare il tempo per pensare senza l’ansia di dover produrre contenuti.

Il personal branding ci ha convinti che l’unico modo per emergere sia essere sempre visibili. Forse la vera ribellione è tornare a essere semplicemente umani.